A census on the use and management of pesticides in greenhouses in Chignahuapan, Puebla, Mexico was conducted through the application of a questionnaire to 31 day-laborers working on a surface of 57 732 m2 in greenhouses, representing 100% of the total area of the 2011 agricultural season. Descriptive statistics was used to analyze the data obtained. The results show that 100% of the day-laborers use pesticides. Carbamates and mancozeb were the most used chemical group and pesticide, respectively; it was found that 82.7% of users applied a mixture of these compounds. One hundred percent does not use full personal protective equipment, 10.3% have presented poisoning symptoms, and 75.8% incinerate pesticide containers inside the greenhouse. The results demonstrate the need to propose, develop, and implement strategies that lead to a better use and management of pesticides in greenhouses.

INTRODUCCIÓN

La horticultura protegida es el sistema de producción realizado bajo diversas estructuras y cubiertas, entre los que destacan los invernaderos; su función principal es establecer las condiciones de radiación, temperatura, humedad y dióxido de carbono óptimas y apropiadas para generar la reproducción, desarrollo y crecimiento de plantas (Castañeda, Ventura, Peniche & Herrera, 2007; Sammons, Furukawa & Bulgin, 2005). Sin embargo, al igual que para las plantas, estas condiciones son ideales para el crecimiento y desarrollo de organismos tanto benéficos como perjudiciales, por lo que se originan plagas y enfermedades que implican mayor riesgo económico por tratarse de un sistema intenso de producción. Por tal motivo se recurre de manera continua a diferentes agentes químicos para la eliminación de dichos riesgos (Muiño et al., 2007).

Los plaguicidas representan una de las familias de agentes químicos más empleados por el hombre, y se considera la medida más eficiente para el control de plagas agrícolas. Son utilizados ampliamente en todo el mundo, sin embargo la exposición a éstos sigue siendo un problema importante de contaminación al ambiente y daños en la salud de los seres humanos (Bortoli, Azevedo & Silva, 2009; Muñoz, 2011).

Los plaguicidas se han agrupado en insecticidas, acaricidas, herbicidas, nematicidas, fungicidas, molusquicidas y rodenticidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), más bien, hace su clasificación en función del riesgo que implican para la salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1990; 2009). Esta clasificación ordena la toxicidad en números del I al IV: extremadamente tóxicos, muy tóxicos, moderadamente tóxicos y ligeramente tóxicos (Comisión Intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas [Cicoplafest], 2004; World Health Organization [WHO], 2009). Sin embargo, la manera más frecuente de clasificarlos es con base en su estructura química, identificándose cinco grupos principales: organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides y triazinicos, y actualmente los denominados neonicotinoides (Calderón et al., 2012).

Las exposiciones ocupacionales a plaguicidas ocurren en agricultores, jornaleros de campo, obreros industriales, exterminadores de plagas, trabajadores de invernaderos, entre otros, por el uso de estos productos. De igual forma, la población en general está expuesta a través de las cadenas tróficas al consumir alimentos contaminados por estos compuestos, por el empleo de insecticidas de uso doméstico, por dispersión en el ambiente, etcétera (Bolognesi, 2003; Guillén, Serrano, Candau, Camino, Parrón & Marín, 2003).

En los invernaderos, la circulación de aire es insuficiente, provocando que se incremente la concentración del dióxido de carbono, la humedad relativa, las temperaturas. Asimismo, es frecuente que los jornaleros no respeten o no conozcan las instrucciones de uso y manejo de los plaguicidas, lo que aumenta la exposición, el riesgo y la probabilidad de afectación para la salud de las personas que trabajan en ellos (Acaccia, Michelini, Molfino & Razzoli, 2003; Sammons et al., 2005).

A pesar del alto riesgo que se presenta por el uso de los plaguicidas en invernadero, en México existen pocos reportes de intoxicaciones provocadas por estos compuestos en los trabajadores agrícolas (Durán & Collí, 2000), quienes por sus condiciones sociales, laborales y culturales minimizan el riesgo para su salud (Haro, Chaín, Barrón & Bohórquez, 2002), o bien, ignoran el peligro que enfrentan y que pone en riesgo su vida (Tinoco & Halperin, 2001). Hay, además, fallas de operatividad en la legislación vigente que está orientada a sólo regular el registro y comercialización de los plaguicidas (Ruiz, Ruiz, Guzmán & Pérez, 2011).

A nivel mundial, la mortalidad por intoxicación con plaguicidas alcanza la cifra de 220 mil defunciones al año (Eddleston et al., 2002). Además de la gran cantidad de productos que se aplican, existe el problema de la recolección, tratamiento y disposición final de envases vacíos de plaguicidas y residuos sólidos y biológicos que se generan en invernaderos, pues se estima que originan 0.1 t de residuos plásticos por hectárea y año (Ferrer & Dolores, 2010; Martínez, Gómez, Villalobos, Waliszewski, Félix & Álvarez, 2009).

En el estado de Puebla se ha promovido la agricultura protegida como una alternativa de desarrollo agrícola, a tal grado que es la entidad con mayor número de unidades de producción (2309) (Instituto Nacional de Geografía e Informatica [INEGI], 2007; Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural y Sustentable [OEIDRUS], 2008). Al ser un sistema intensivo de producción se recurre de manera constante a plaguicidas, por lo que el adecuado conocimiento de su uso y manejo es un requisito básico, que constituye un elemento fundamental para orientar y estructurar estrategias que contribuyan a optimizar el uso de estos compuestos, sentando las bases para futuros estudios de evaluación de los efectos de estos productos en la salud humana y los ecosistemas. Además, para aportar información importante para las autoridades sanitarias y reguladoras que puedan intensificar esfuerzos en la capacitación y la actualización permanente del personal técnico, jornaleros y agricultores, así como fortalecer acciones de prevención y educación hacia la comunidad. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue analizar y documentar, de manera precisa, el uso y manejo de plaguicidas en invernaderos del municipio de Chignahuapan, Puebla, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el municipio de Chignahuapan, localizado en la región morfológica de la Sierra Norte del estado de Puebla, entre los paralelos 19º 39' 42” y 19º 58' 48” latitud norte y 97º 57' 18” y 98º 18' 06” longitud oeste. El clima corresponde a C (w1), templado subhúmedo: temperatura media anual entre 12 ºC y 18 ºC. La precipitación total anual varía de 600 mm a 1000 mm (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2007).

La información para desarrollar el presente estudio transversal se obtuvo empleando entrevistas semiestructuradas, mediante una autorización personal por escrito; se aplicó un cuestionario de manera individual y en privado a los trabajadores del invernadero que contenía preguntas cerradas y abiertas, lo que facilitó expresar su opinión. El cuestionario aplicado consistió de 53 preguntas, divididas en seis secciones: 1) características sociodemográficas de la población en estudio, 2) características del invernadero, 3) historial laboral, 4) plaguicidas utilizados en el año de estudio, 5) análisis de riesgo laboral, uso de equipo de protección personal para el manejo de plaguicidas, almacenaje de los productos, 6) manejo de los residuos biológicos, químicos y envases.

El criterio para seleccionar a los productores entrevistados se basó en el inventario de invernaderos del estado de Puebla (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], 2008). Los entrevistados representan una superficie sembrada en invernadero de 57 732 m2; al ser un número pequeño de productores se consideró realizar un censo, que reconociera analizar el 100% del área total sembrada.

Para la aplicación de las entrevistas se utilizó el método no probabilístico de bola de nieve, que consiste en localizar a informantes clave que conduzcan hacia los otros participantes. Este método facilita establecer una relación de confianza con los nuevos participantes, también permite acceder a personas difíciles de identificar y hace posible especificar las características de los encuestados (Crespo & Salamanca, 2007).

Dada la variabilidad climática estacional y de plagas de cada año, se optó por las preguntas del ciclo de cultivo actual para facilitar la respuesta y su veracidad; la encuesta fue aplicada de octubre a diciembre de 2011. Los datos obtenidos se analizaron con el paquete estadístico SPSS (Statical Package for the Social Sciences) para medir las variables cuantitativas, se utilizaron medidas de tendencia central y de dispersión y para categóricas distribuciones de frecuencias.

RESULTADOS

Características de la población en estudio

Se entrevistó a 29 productores que representan el 86.6% de la superficie total cubierta por invernaderos, el restante está fuera de servicio o no accedieron a responder la entrevista.

De los encuestados, 11 fueron del sexo femenino y 18 del masculino, con promedio de edad de 37.4 años con rango de 18 a 60 años, y una desviación estándar de 12.5, y seis años de escolaridad con rango de 3 a 12 años y una desviación estándar de 2.5; el 100% sabe leer y escribir, el 78.1% realiza actividades económicas distintas al invernadero, principalmente en el sector primario; y el 100% refirió utilizar y manipular plaguicidas, y cultivar tomate (Lycopersicon esculentum Mil) en un promedio de superficie por productor de 1690 m2.

Características de los invernaderos

El 93% de la superficie de invernaderos son del tipo diseñado para clima templado, y constan de estructura de fierro con ventila cenital fija y perimetral manual, con malla antiáfidos, mientras que el restante son invernaderos rústicos con estructura de madera; el 100% utiliza riego por goteo; el 44.8% utiliza el sistema hidropónico en bolsas con sustrato de tezontle; y el 55.2% suelo con acolchado plástico.

El 100% de los invernaderos inspeccionados presentó hules rotos o con rasgaduras, por lo cual es incompleta la función de barrera física contra patógenos o vectores. El 93.1% cuenta con cámara sanitaria con doble puerta para acceso al invernadero, que es un cuarto hermético, frecuentemente con temperaturas mayores a los 40 °C, y une los puntos de comunicación entre el interior y el exterior del mismo, y su función es evitar la entrada de patógenos y vectores; sin embargo, es utilizada principalmente como bodega para el almacén de plaguicidas, fertilizantes, alimentos, ropa, maquinaria agrícola, entre otros. Dentro de la cámara sanitaria, el 100% cuenta con tapete fitosanitario, que es un recipiente o poza que contiene una solución antiséptica, el cual se coloca en el suelo con el fin de desinfectar el calzado de las personas o las ruedas del equipo que tienen acceso a las instalaciones, pero no lo utilizan; además, el 100% de invernaderos no cuenta con un sistema de detección o monitoreo de plagas.

Historial laboral agronómico

La producción en agricultura protegida es una actividad agrícola reciente para los productores y jornaleros en la zona de estudio, por lo que el promedio de años trabajando en el invernadero es de 2.6, realizando distintas actividades agronómicas propias al cultivo de tomate, razón por la cual la exposición a plaguicidas ha sido de manera constante. De la misma forma, el 48.8% refiere haber manipulado plaguicidas previo a su trabajo en invernadero, principalmente en actividades agrícolas, además de que el 100% de los productores manifestó no haber recibido cursos de capacitación para su uso y manejo.

La aplicación de plaguicidas la realizan en promedio de dos veces por semana, y esta actividad se hace entre una y dos horas; el momento de mayor exposición es principalmente por la mañana, entre las 6 y 11 horas, evitando las altas temperaturas que se generan dentro del invernadero.

Los plaguicidas son utilizados con fines preventivos y curativos. La técnica de aplicación consiste en utilizar un aspersor manual para fumigar o mediante el sistema de riego. El 100% de los encuestados refiere que la elección de los productos se basa en las indicaciones del técnico o asesor de la casa de ventas y por recomendación de otros productores. La disponibilidad de asistencia técnica en el área de estudio no asegura, por sí sola, que se haga un empleo racional de los plaguicidas, de tal forma que el 82.7% hace mezclas de compuestos que se justifican por la resistencia de plagas y búsqueda de mejores resultados. El 74.9% no lee lo indicado en la etiqueta, que es una fuente de información básica para las personas que utilizan plaguicidas, tanto en lo referente a las características del producto como a la forma de aplicación y las precauciones para su uso adecuado. Si bien, el grupo restante consulta la etiqueta, no la comprende en su totalidad, de tal forma que expresaron no fijarse en la categoría toxicológica debido a no entender el significado de ésta.

El 93.1% refiere que su cultivo tuvo problemas causados por hongos, principalmente tizón tardío (Phytophthora infestans) y pudrición blanca (Botrytis cinerea), el 37.9% por bacterias como cáncer bacteriano (Clavibacter michiganensis), 41.4% virosis; asimismo, 69% presentó plagas, principalmente vectores como mosquita blanca (Bemisia tabaci) y áfidos.

Plaguicidas utilizados en el último año

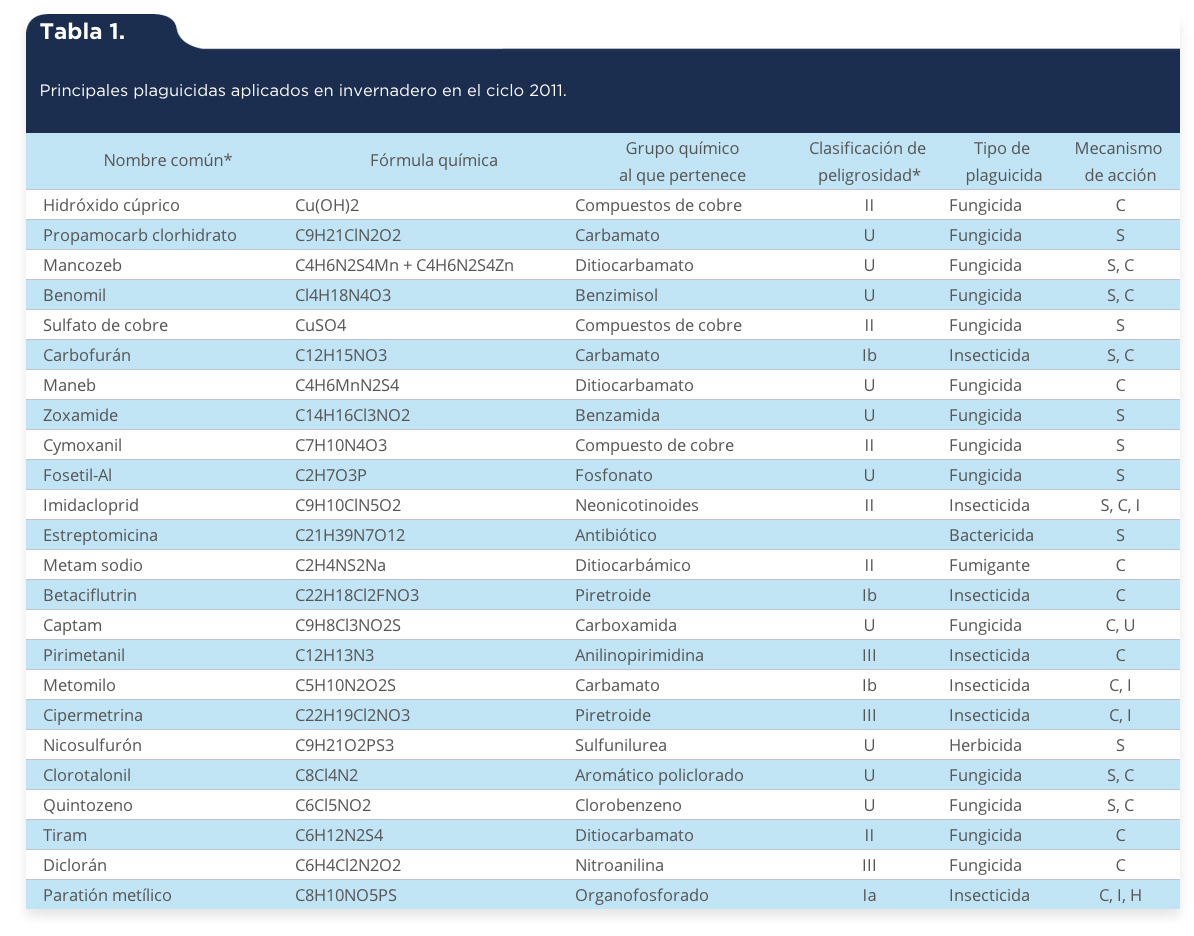

El grupo químico más aplicado es el de los carbamatos y ditiocarbamatos, seguido de los compuestos de cobre, piretroides, entre otros (tabla 1).

Los plaguicidas empleados con mayor frecuencia son los clasificados como poco probable de presentar riesgo agudo en uso normal, seguido de los moderadamente peligrosos, según la clasificación de peligrosidad de WHO (2009). Sin embargo, también se hace uso de los clasificados como extremada y altamente peligrosos.

De los plaguicidas empleados, 15 corresponden al tipo fungicidas, siete a insecticidas, uno a herbicida y uno a fumigante, los cuales su mecanismo de acción contra el patógeno o plaga o vector es primordialmente sistémico y de contacto.

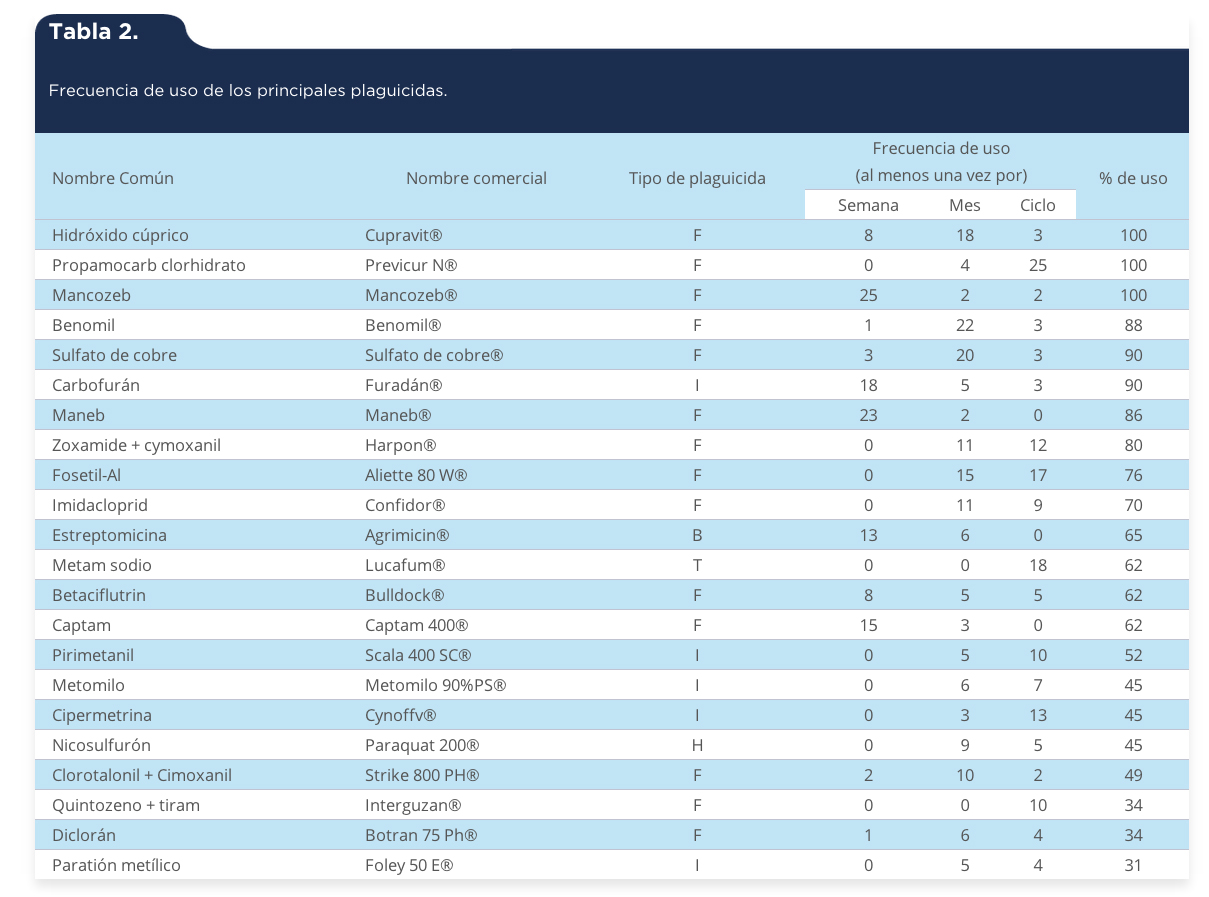

El 100% de los productores menciona haber utilizado hidróxido cúprico, propamocarb clorhidrato y mancozeb (tabla 1). Estos fungicidas son clasificados con respecto a la peligrosidad como U (tabla 2). Es importante mencionar que el 38% indicó el empleo de paratión metílico, un insecticida organofosforado altamente tóxico y de extrema peligrosidad; asimismo, el 89.7% usó carbofuran clasificado como altamente peligroso.

Los fungicidas son los plaguicidas empleados con mayor frecuencia durante el ciclo de cultivo para el control de enfermedades fungosas, con uso predominante de mancozeb y maneb, ambos clasificados como ligeramente tóxicos y poco probable que presente riesgo agudo en uso normal (WHO, 2009). La frecuencia de este empleo puede ser debido a que las condiciones ambientales de la zona de estudio son favorables para el crecimiento y desarrollo de hongos. Es importante recalcar que los invernaderos son 100% dependientes de las condiciones ambientales externas, aunados a las condiciones de hules rotos o rasgados, asunto que favorece el aumento de patógenos.

El insecticida empleado con mayor frecuencia es el carbofurán, un carbamato altamente peligroso, seguido del paratión metílico; la peligrosidad y alta toxicidad de ambos insecticidas ponen en riesgo al grupo expuesto. La estreptomicina es el principal bactericida empleado, su uso se hace al menos una vez por semana por una frecuencia total de 19 encuestados. El metam sodio es el fumigante utilizado con mayor frecuencia para desinfección de suelos, junto con el quintoseno; ambos son manipulados previo al trasplante definitivo de las plantas, por lo que su aplicación está limitada a una sola vez por ciclo de cultivo.

Tabla 1.

Principales plaguicidas aplicados en invernadero en el ciclo 2011.

|

|

Nombre común*

|

Fórmula química

|

Grupo químico

al que pertenece

|

Clasificación de

peligrosidad*

|

Tipo de

plaguicida

|

Mecanismo

de acción

|

|

Hidróxido cúprico

|

Cu(OH)2

|

Compuestos de cobre

|

II

|

Fungicida

|

C

|

|

Propamocarb clorhidrato

|

C9H21ClN2O2

|

Carbamato

|

U

|

Fungicida

|

S

|

|

Mancozeb

|

C4H6N2S4Mn + C4H6N2S4Zn

|

Ditiocarbamato

|

U

|

Fungicida

|

S, C

|

|

Benomil

|

Cl4H18N4O3

|

Benzimisol

|

U

|

Fungicida

|

S, C

|

|

Sulfato de cobre

|

CuSO4

|

Compuestos de cobre

|

II

|

Fungicida

|

S

|

|

Carbofurán

|

C12H15NO3

|

Carbamato

|

Ib

|

Insecticida

|

S, C

|

|

Maneb

|

C4H6MnN2S4

|

Ditiocarbamato

|

U

|

Fungicida

|

C

|

|

Zoxamide

|

C14H16Cl3NO2

|

Benzamida

|

U

|

Fungicida

|

S

|

|

Cymoxanil

|

C7H10N4O3

|

Compuesto de cobre

|

II

|

Fungicida

|

S

|

|

Fosetil-Al

|

C2H7O3P

|

Fosfonato

|

U

|

Fungicida

|

S

|

|

Imidacloprid

|

C9H10ClN5O2

|

Neonicotinoides

|

II

|

Insecticida

|

S, C, I

|

|

Estreptomicina

|

C21H39N7O12

|

Antibiótico

|

|

Bactericida

|

S

|

|

Metam sodio

|

C2H4NS2Na

|

Ditiocarbámico

|

II

|

Fumigante

|

C

|

|

Betaciflutrin

|

C22H18Cl2FNO3

|

Piretroide

|

Ib

|

Insecticida

|

C

|

|

Captam

|

C9H8Cl3NO2S

|

Carboxamida

|

U

|

Fungicida

|

C, U

|

|

Pirimetanil

|

C12H13N3

|

Anilinopirimidina

|

III

|

Insecticida

|

C

|

|

Metomilo

|

C5H10N2O2S

|

Carbamato

|

Ib

|

Insecticida

|

C, I

|

|

Cipermetrina

|

C22H19Cl2NO3

|

Piretroide

|

III

|

Insecticida

|

C, I

|

|

Nicosulfurón

|

C9H21O2PS3

|

Sulfunilurea

|

U

|

Herbicida

|

S

|

|

Clorotalonil

|

C8Cl4N2

|

Aromático policlorado

|

U

|

Fungicida

|

S, C

|

|

Quintozeno

|

C6Cl5NO2

|

Clorobenzeno

|

U

|

Fungicida

|

S, C

|

|

Tiram

|

C6H12N2S4

|

Ditiocarbamato

|

II

|

Fungicida

|

C

|

|

Diclorán

|

C6H4Cl2N2O2

|

Nitroanilina

|

III

|

Fungicida

|

C

|

|

Paratión metílico

|

C8H10NO5PS

|

Organofosforado

|

Ia

|

Insecticida

|

C, I, H

|

Abrir

* Según WHO (2009), la clasificación de peligrosidad: Ia= extremadamente peligroso, Ib= altamente peligroso, II= moderadamente peligroso, III=ligeramente peligroso, U= poco probable que presente riesgo agudo en uso normal. Mecanismo de acción: C= contacto, S= sistémico, I= ingestión, H= inhalación.

Fuente: Elaboración propia con información de campo, censo de 29 productores de jitomate en invernadero.

|

* Según WHO (2009), la clasificación de peligrosidad: Ia= extremadamente peligroso, Ib= altamente peligroso, II= moderadamente peligroso, III=ligeramente peligroso, U= poco probable que presente riesgo agudo en uso normal. Mecanismo de acción: C= contacto, S= sistémico, I= ingestión, H= inhalación.

Fuente: Elaboración propia con información de campo, censo de 29 productores de jitomate en invernadero. Close |

Tabla 2.

Frecuencia de uso de los principales plaguicidas.

|

|

Nombre Común

|

Nombre comercial

|

Tipo de plaguicida

|

Frecuencia de uso

(al menos una vez por)

|

%

de uso

|

|

Semana

|

Mes

|

Ciclo

|

|

Hidróxido cúprico

|

Cupravit®

|

F

|

8

|

18

|

3

|

100

|

|

Propamocarb clorhidrato

|

Previcur N®

|

F

|

0

|

4

|

25

|

100

|

|

Mancozeb

|

Mancozeb®

|

F

|

25

|

2

|

2

|

100

|

|

Benomil

|

Benomil®

|

F

|

1

|

22

|

3

|

88

|

|

Sulfato de cobre

|

Sulfato de cobre®

|

F

|

3

|

20

|

3

|

90

|

|

Carbofurán

|

Furadán®

|

I

|

18

|

5

|

3

|

90

|

|

Maneb

|

Maneb®

|

F

|

23

|

2

|

0

|

86

|

|

Zoxamide + cymoxanil

|

Harpon®

|

F

|

0

|

11

|

12

|

80

|

|

Fosetil-Al

|

Aliette 80 W®

|

F

|

0

|

15

|

17

|

76

|

|

Imidacloprid

|

Confidor®

|

F

|

0

|

11

|

9

|

70

|

|

Estreptomicina

|

Agrimicin®

|

B

|

13

|

6

|

0

|

65

|

|

Metam sodio

|

Lucafum®

|

T

|

0

|

0

|

18

|

62

|

|

Betaciflutrin

|

Bulldock®

|

F

|

8

|

5

|

5

|

62

|

|

Captam

|

Captam 400®

|

F

|

15

|

3

|

0

|

62

|

|

Pirimetanil

|

Scala 400 SC®

|

I

|

0

|

5

|

10

|

52

|

|

Metomilo

|

Metomilo 90%PS®

|

I

|

0

|

6

|

7

|

45

|

|

Cipermetrina

|

Cynoffv®

|

I

|

0

|

3

|

13

|

45

|

|

Nicosulfurón

|

Paraquat 200®

|

H

|

0

|

9

|

5

|

45

|

|

Clorotalonil + Cimoxanil

|

Strike 800 PH®

|

F

|

2

|

10

|

2

|

49

|

|

Quintozeno + tiram

|

Interguzan®

|

F

|

0

|

0

|

10

|

34

|

|

Diclorán

|

Botran 75 Ph®

|

F

|

1

|

6

|

4

|

34

|

|

Paratión metílico

|

Foley 50 E®

|

I

|

0

|

5

|

4

|

31

|

Abrir

Ciclo=8 a 9 meses. F= fungicida, I= insecticida, B= bactericida, H= herbicida, T= fumigante.

Fuente: Elaboración propia con información de campo, censo de 29 productores de jitomate en invernadero.

|

Ciclo=8 a 9 meses. F= fungicida, I= insecticida, B= bactericida, H= herbicida, T= fumigante.

Fuente: Elaboración propia con información de campo, censo de 29 productores de jitomate en invernadero. Close |

Análisis de riesgo y protección personal

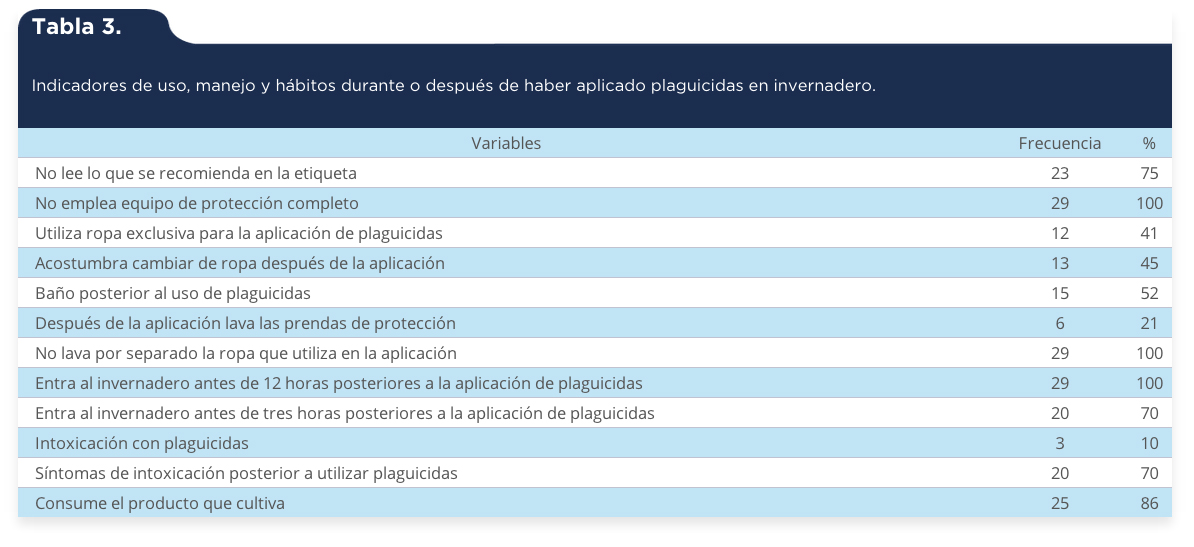

La mejor manera de prevenir los riesgos en la aplicación de plaguicidas en invernadero es eliminarlos o controlarlos desde su fuente de origen con el uso del equipo de protección personal: mascarilla, anteojos, guantes, ropa adecuada y botas. No obstante, el 100% de productores no utiliza el equipo de protección completo (tabla 3), por lo que aumenta el riesgo y las probabilidades de que sufra una intoxicación e inclusive la pérdida de la vida.

El 100% ingiere al menos una vez por semana líquidos o alimentos dentro del invernadero, y el 10.3% manifestó haber tenido algunos síntomas de intoxicación como vómito, mareos, ronchas, ardor, cefalea, entre otros síntomas. Sin embargo, no asistieron a un centro hospitalario para ser atendidos, pues consideraron que eran síntomas que podrían desaparecer ingiriendo leche, limón, agua, o bien, bañarse de inmediato. A pesar de que un porcentaje mínimo manifestó distintos síntomas de intoxicación, el 74.9% mencionó haber presentado cefalea posterior a la aplicación de plaguicidas, aunque no de manera constante.

El 41.4% utiliza ropa exclusiva para las aplicaciones de plaguicidas, que consiste en un pantalón, camisa o playera de tela común y zapatos, pero es empleada en varias y constantes ocasiones antes de ser lavada. El 55.2% no se cambia de ropa posterior a la aplicación, y cuando ésta se lava no se hace por separado de otras prendas personales e incluso familiares. De la misma forma, el 94% no lava los equipos de protección como guantes, cubre bocas, botas, entre otros.

Debido a que la aplicación de plaguicidas se realiza entre las 6 y 11 horas, el 70.4% reingresa al invernadero antes de tres horas para continuar con labores agronómicas. El 100% de los jornaleros ingresa a las labores antes de las 12 horas posteriores a la aplicación, también entran otras personas ajenas a actividades del invernadero o que no están involucradas en las labores de éste.

Tabla 3.

Indicadores de uso, manejo y hábitos durante o después de haber aplicado plaguicidas en invernadero.

|

|

Variables

|

Frecuencia

|

%

|

|

No lee lo que se recomienda en la etiqueta

|

23

|

75

|

|

No emplea equipo de protección completo

|

29

|

100

|

|

Utiliza ropa exclusiva para la aplicación de plaguicidas

|

12

|

41

|

|

Acostumbra cambiar de ropa después de la aplicación

|

13

|

45

|

|

Baño posterior al uso de plaguicidas

|

15

|

52

|

|

Después de la aplicación lava las prendas de protección

|

6

|

21

|

|

No lava por separado la ropa que utiliza en la aplicación

|

29

|

100

|

|

Entra al invernadero antes de 12 horas posteriores a la aplicación de plaguicidas

|

29

|

100

|

|

Entra al invernadero antes de tres horas posteriores a la aplicación de plaguicidas

|

20

|

70

|

|

Intoxicación con plaguicidas

|

3

|

10

|

|

Síntomas de intoxicación posterior a utilizar plaguicidas

|

20

|

70

|

|

Consume el producto que cultiva

|

25

|

86

|

Abrir

Fuente: Elaboración propia con información de campo, censo de 29 productores de jitomate en invernadero.

|

Fuente: Elaboración propia con información de campo, censo de 29 productores de jitomate en invernadero. Close |

Almacenamiento de los plaguicidas

Con respecto al almacenamiento de los plaguicidas, el 62.1% lo hace en el invernadero, principalmente en la cámara de anteacceso en la cual las temperaturas suelen ser mayores a los 40 °C, y son almacenados junto con fertilizantes, maquinaria, ropa y comida. El 13.8% los almacena en su casa, y sólo el 24.1% en bodegas, aunque ésta no es única y especial para los plaguicidas.

Posterior a la aplicación, el 75.9% mencionó tirar el sobrante que se aplicó, si es que tuviera, y el 24.1% lo reutiliza, por lo que éste es guardado en su envase original, botellas de PET o bolsas de plástico.

Manejo de los residuos biológicos, químicos y sólidos de invernadero

Con respecto a la disposición final de los envases de plaguicidas, el 10.3% lo desecha en basureros propios y cercanos al invernadero, el 13.7% prefiere enterrarlos sin un lavado previo, el restante 75.8% los incinera junto con llantas, aserrín, PET, papel o madera. Esto se hace en botes de aluminio fuera o dentro del invernadero, principalmente cuando las temperaturas son bajas y existe la posibilidad de inversión térmica (helada) para provocar aumento de la temperatura y humo.

La biomasa generada por la poda constante de la planta, propia del manejo agronómico, así como la planta completa al final del cultivo, es enterrada por el 27.6% de los jornaleros; asimismo, el 27.6% mencionó incinerarla y el 31% la utiliza para comida de animales, mientras que el 13.8% hace composta.

DISCUSIÓN

La producción de tomate en invernadero es una actividad reciente en la zona de estudio que se desarrolla con el uso intensivo de plaguicidas, sin una previa capacitación infringiendo en las medidas de seguridad.

Estas observaciones son similares a las reportadas en otros estudios (Falck, Hirvonen, Scarpato, Saarikoski, Migliore & Norppa, 1999; Varona et al., 2006). Por su parte, Bogliani, Masiá & Onorato (2005) mencionan que la falta de capacitación y conocimiento técnico impide asegurar la efectividad de los plaguicidas y, al mismo tiempo, disminuir su impacto negativo ambiental y económico.

Las condiciones que se generan en el interior del invernadero, principalmente altas temperaturas y humedad relativa, potencian la toxicidad de los productos fitosanitarios (Palomar, 1993). Las condiciones de temperatura incomodan la utilización del equipo de protección y las medidas preventivas recomendadas para el uso de los plaguicidas, aunado a hábitos como consumir alimentos y bebidas dentro del invernadero, así como almacenar plaguicidas con ropa, herramientas de trabajo, equipo de protección e incluso con alimentos, lo cual aumenta la exposición a dichas sustancias. Estos individuos se exponen a moléculas tóxicas por las vías respiratorias, dérmicas o digestivas, como lo mencionan Gómez, Díaz, Meneses, Villalobos & De León (2000) al evaluar a un grupo de trabajadoras en invernadero en la floricultura mexicana expuestos a plaguicidas que contienen diferentes ingredientes activos, principalmente organofosforados y organoclorados; algunos de ellos ya han sido prohibidos en varios países, debido a su mutagenicidad y la actividad cancerígena. Sin embargo, Sammons et al. (2005) indican que la exposición está condicionada por la variabilidad de tiempo a la exposición y éste, a su vez, por la superficie del invernadero. En nuestro estudio, el promedio de exposición es de cinco a ocho horas diarias, resultado que difiere de los tiempos de Requena (2009), quien señala que el trabajo por hectárea de invernadero en España puede oscilar entre 12 y 14 horas, y con una variabilidad en función de que el trabajador sea fumigador habitual o esporádico.

La aplicación de plaguicidas por parte de los jornaleros se realiza con equipo de protección inadecuado, siendo congruente con lo señalado por Gil, Pérez & Díaz (2003), por lo que la exposición del operario aumenta. Los resultados del estudio demuestran que se utilizó principalmente la aspersión, los cuales son similares a los mencionados por Cabello (1996).

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, el grupo químico más utilizado son los carbamatos, principalmente el carbofuran. Estos plaguicidas son distintos a los reportados por Salcedo & Melo (2005), quienes mencionan que el paraquat y metamidofos son los más utilizados, mientras que González et al. (2010) reportaron clorpirifos, cipermetrina y carbofuran. Por su parte, Ruiz et al. (2011) aplican endosulfan y amitraz, no obstante son similares a los reportados por Varona et al. (2006). Las diferencias en el uso de plaguicidas pueden estar influenciadas por un distinto manejo agronómico del cultivo y por características agroclimáticas de la zona de estudio, lo que ocasionan diferentes plagas y enfermedades. Es importante recalcar el empleo de paratión metílico, un insecticida organofosforado que tiene en la actualidad un papel preponderante como plaguicida fitosanitario. Estos resultados son similares a los reportados por Escobar, Caballero & Rendón (2011), no obstante, cuando no se aplica correctamente, el paration metílico puede dispersarse en el ambiente y representar un peligro para la salud pública (Ripley, Ritcey, Harris & Denommé, 2001), e incluso ha sido prohibido en varios países. A pesar de su alta toxicidad se sigue usando en México, con un riesgo pronunciado al trabajador del invernadero (Mansour, 2004). De la misma forma, se utiliza con frecuencia el mancozeb. En este sentido, Ecobichon (1996) menciona que la toxicidad aguda del mancozeb es prácticamente mínima por vía oral en mamíferos, al igual que por vía dérmica, sin embargo se han descrito respuestas irritantes que aconsejan evitar la exposición.

La mezcla de plaguicidas se hace de manera constante, lo que incrementa la dificultad de conocer la posible formación de metabolitos de toxicidad desconocida, como lo menciona García, Soria, Jiménez, Menéndez & Repetto (1998). Se ha demostrado que en muchos casos la mezcla de dos plaguicidas del mismo o distinto grupo provoca mayor efecto en plagas y enfermedades, resultado de la suma de las acciones individuales de cada uno de ellos por separado. Este mecanismo llega a destruir no sólo a los insectos nocivos, sino también a los benéficos, por la aplicación de un tratamiento intenso (Garaj & Zeljezic, 2001; Salazar, Napolitano, Scherer & McCauley, 2004). El uso de mezclas de plaguicidas también fue reportado por Gómez et al. (2000) y Martínez et al. (2009), que se aplicaron en invernaderos en el estado de Morelos y en campos agrícolas del norte de Sinaloa.

La disposición, tratamiento y recolección final de los residuos sólidos y biológicos en la zona de estudio coinciden con las acciones mencionadas por Martínez et al. (2009) y Escobar et al. (2011), en los estados de Sinaloa y Chiapas, respectivamente. No obstante, enterrar los envases de plaguicidas y hules del invernadero, así como incinerarlos, es una disposición inadecuada que favorece el deterioro ambiental en las zonas agrícolas (Arellano, 2005). De acuerdo con Peñuela & Barceló (1998), los plaguicidas presentes en los plásticos permanecen sin sufrir ningún proceso de degradación, lo que debe tomarse en cuenta a la hora de manipular este material contaminado o disponer los residuos en vertederos, mediante incineración o reciclaje. Asimismo, los residuos biológicos son utilizados como alimento animal, pero se ha demostrado la presencia de residuos de plaguicidas en restos vegetales de distintos cultivos en invernaderos (Garrido, Arrebola, González, Martínez & Díez, 2003). Por ello, es urgente la necesidad de controlar los desechos poscosecha.