INTRODUCCIÓN

Considerando la relevancia que tienen las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la generación de empleos, su importante participación en el producto interno bruto del país y su problemática falta de consolidación, es necesario que se continúen haciendo estudios que muestren su origen y permanencia, así como estudios acerca de sus empresarios, en este caso, las mujeres fundadoras de Pymes industriales.

Los países en vías de desarrollo no cuentan con muchas grandes empresas de capital nacional comparables con las de los países desarrollados, lo cual origina que una mayor proporción de la población se decida a emprender negocios, muchas veces por la falta de alternativas de trabajo. Las Pymes desempeñan un papel fundamental en la economía de cualquier país (Okabe, 2009). El problema que se aborda en esta investigación es la carencia de estudios sobre gestión empresarial de mujeres en las Pymes del estado de Tabasco.

Una Pyme es una empresa comercial, industrial o de servicios que tiene, por lo general, un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. Son empresas con características distintivas y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los estados o regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la economía de todos los países. Los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) suelen tener entre el 70% y el 90% de los empleados en este grupo de empresas (Sánchez, 2013; Banco Mundial, 2007).

En México, son clasificadas como micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y representan en número a la mayoría de las empresas. En esta investigación, el objeto de estudio son las pequeñas empresas, las cuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), a nivel nacional representan el 3.5% del total nacional, generan 6.4% de los empleos y aportan una producción bruta total de 12.6% (figura 1).

Por otra parte, mucho se ha escrito sobre cuestiones de género, pero no existen suficientes investigaciones sobre las mujeres empresarias; la mayoría de la literatura se refiere a los empresarios varones, sin embargo, algunos autores hacen referencia a las desigualdades entre los géneros en el ámbito laboral y a las dificultades que las mujeres enfrentan por estas cuestiones; uno de ellos es Romero (2005), quien menciona que es difícil creer pero, aunque cada vez más las mujeres se encuentran tanto o más preparadas que los hombres, la gran mayoría padece el síndrome del techo de cristal, que consiste en ver dónde pueden llegar, mas no llegan. El autor hace referencia a lo expresado por la Hansard Society Commission:

A muchas mujeres se les bloquea el acceso a los niveles más altos de la vida pública y profesional y permanecen en puestos de trabajo secundarios, en los que no pueden hacer uso pleno de sus cualificaciones y habilidades. Más del 70% de las mujeres trabajan en ocupaciones de bajo nivel en el sector de servicios y en puestos de administración y secretaria; más de un 40% trabajan en ocupaciones donde no tienen colegas masculinos [...] Muchas de ellas tienen un techo de cristal sobre sus aspiraciones (Hansard Society Commission, 1990, citado en Romero, 2005).

Por desgracia, en la actualidad la situación no ha cambiado mucho, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Por otra parte, diversos estudios realizados en el ámbito internacional mencionan datos impactantes sobre las mujeres emprendedoras: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2011) señala que, por un lado, al analizar el rol de las mujeres empresarias se ha detectado que a pesar de la similitudes encontradas entre los dos colectivos, las mujeres a menudo difieren de los hombres en la elección de la industria, las opciones de financiamiento, las estrategias de crecimiento y las estructuras de gobierno; por otro lado, en lo referente a sus características se ha encontrado que las mujeres crean empresas para satisfacer sus necesidades personales y necesitan estar convencidas de que la naturaleza del negocio sea acorde con sus deseos, personalidad, conocimientos y potencialidades.

Los hombres buscan más satisfacer sus necesidades de estatus, mientras que las mujeres esperan contribuir a la sociedad y generar empleos. También se menciona que las mujeres son motivadas a emprender principalmente por sus deseos de autonomía, de progreso, de satisfacción en el trabajo y otras recompensas no económicas. Las mujeres están menos interesadas en hacer dinero y a menudo eligen hacer una empresa propia como resultado de la insatisfacción de su carrera, viendo el espíritu empresarial como medio para satisfacer simultáneamente la necesidad de su propia carrera y las necesidades de sus hijos (Carosio, 2004; Cromie, 1987; Eddleston & Powel, 2008; Green & Cools, 2003; citados en Ortiz, Duque & Camargo, 2008).

De igual manera, aunque hombres y mujeres crean más por oportunidad que por necesidad, en el caso de las mujeres las motivaciones de necesidad son: conseguir independencia económica, obtener un lugar de trabajo, superar una situación profesional anterior negativa; y son más fuertes que las de oportunidad: explotar una oportunidad de negocio, alcanzar independencia de decisión y actuación (Minitti et al., 2005, citado en Lamolla, 2007).

Por su parte, en México el porcentaje de mujeres dentro de la población ocupada se duplicó durante los últimos veinticinco años, pasando del 20% en 1970, al 40% para el año 2006 (Zabludovsky, 2007). Un estudio más reciente sobre mujeres empresarias en México es el derivado del Primer Encuentro Nacional de Mujeres empresarias organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2003) en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía, cuyo objetivo fue dar a conocer las características sociodemográficas de las mujeres empresarias y las condiciones en las que crean y operan sus empresas. El estudio se llevó a cabo a través de un cuestionario aplicado a 178 mujeres provenientes de diversas zonas del país, pero predominantemente de la zona centro.

Los resultados obtenidos reflejan que la mayoría de las empresarias se ubica en el sector servicios (41%), después en el sector comercio (27%) y en tercer lugar (16%) en la industria de la transformación. Con respecto a sus características sociodemográficas, se reportaron los siguientes datos: un porcentaje importante (42%) tiene antecedentes familiares empresariales, la edad oscila entre los 35 y 54 años, la mayoría tienen pareja, escolarmente preparadas, ya que un porcentaje significativo (48%) tiene estudios de licenciatura y varias (29%) preparación de posgrado, y la mayoría (55%) declaró ser socia de su empresa. Con respecto a la forma en la que opera la empresa: su principal fuentes de financiamiento es la reinversión, y después los ahorros personales y el crédito de proveedores.

Ahora bien, en el uso de tecnología y herramientas como impulso a la productividad, reportaron la Internet para sus operaciones con clientes y proveedores. De igual manera, expresaron que el mayor obstáculo se les presenta por el hecho de tener que conciliar sus diferentes roles (madre, esposa, trabajadora, entre otros), seguido por la ausencia de redes de apoyo y, en menor medida, la no aceptación del liderazgo femenino (Inmujeres, 2003).

Otro referente es un estudio realizado por Fuentes & Sánchez (2010) en estudiantes universitarios sobre su intención de emprender un negocio propio al egresar de la universidad. Se encontró que las mujeres demuestran una menor iniciativa, y que para ellas es mayor el temor al fracaso que el colectivo masculino. En la tabla 1 se pueden observar detalladamente los hallazgos de dicha investigación en lo referente a los motivos y obstáculos que perciben para crear una empresa, encontrándose que no hay una diferencia significativa entre las percepciones de hombres y mujeres.

Tabla 1.

Parámetros de viabilidad.

|

|

Motivos para crear una empresa propia

|

Frenos para crear una empresa propia

|

|

Tradición familiar

|

Buenas perspectivas de “hacer carrera”

|

|

Prestigio o estatus

|

Problemas con el personal

|

|

Invertir en patrimonio personal

|

Retiro y jubilación insatisfactorios

|

|

Insatisfacción en la ocupación anterior

|

Cargas fiscales

|

|

Estar al frente de una organización, dirigirla

|

Dudar de la propia capacidad de empresario/a

|

|

Conseguir retribución justa al trabajo

|

Ingresos irregulares al ser residuales

|

|

Conseguir un patrimonio personal

|

Tener que trabajar demasiadas horas

|

|

Afán de independencia económica

|

Temor a fracasar y quedar en ridículo

|

|

Afán de ganar más dinero

|

Falta de sueldo mínimo asegurado

|

|

Imposibilidad de encontrar trabajo

|

Falta de conocimientos y experiencia

|

|

Crear algo propio

|

Situación económica (competencia)

|

|

Posibilidad de poner en práctica las ideas

|

Falta de capital inicial

|

|

Independencia personal (libertad de decisión).

|

Riesgo demasiado elevado

|

|

Imagen negativa del/ de la empresario/a.

|

Fuente. Elaboración propia con base en Fuentes & Sánchez (2010).

Abrir

Por su parte, en un estudio realizado por Glas & Petrin (1998) se señala que, por lo general, las mujeres le otorgan un valor alto a la realización profesional y al reconocimiento social que otorga el papel de empresaria, siendo ambos unos de los principales motivos que las mueven a emprender.

Por su parte, Vivel, Durán, Fernández & Rodeiro (2008) mencionan que las empresas creadas por mujeres suelen tener un menor nivel de beneficios y de crecimiento. La causa principal reside en que las empresarias tienen menos recursos iniciales en capital humano, social y financiero, y que sus responsabilidades familiares les obligan a dedicar menos horas que las deseadas a sus empresas. De igual manera, señalan que las empresarias perciben diferentes oportunidades de negocio que los varones, ofrecen a la sociedad formas nuevas de gestionar las empresas y soluciones alternativas a los problemas que éstas enfrentan durante su ciclo de vida. Estas diferencias amplían la diversidad en términos de productos, procesos, forma de organización y mercados objetivos, ofreciendo a los consumidores mejores posibilidades de ajustar sus elecciones a sus preferencias o necesidades.

También las mujeres prefieren un estilo de dirección más participativo y democrático que el masculino, buscando el consenso entre sus empleados, delegando más responsabilidades y compartiendo mayores cuotas de información y poder que los empresarios masculinos. Este estilo de liderazgo se halla más orientado a las personas y basado en las relaciones interpersonales; por el contrario, los hombres desarrollan un estilo de liderazgo más orientado a la tarea y a las estructuras, apoyado en la jerarquía y el mando. Ambas posturas se asocian a los valores culturales tradicionalmente adjudicados a cada sexo (Korabik, 1990, citado en Guzmán & Rodríguez, 2008).

A su vez, las mujeres demuestran una mayor sensibilidad hacia las necesidades de su entorno y hacia las diferencias culturales en el ámbito empresarial, considerándose que todo ello constituye ventajas competitivas frente a los empresarios varones (Guzmán & Rodríguez, 2008).

El objetivo del presente estudio fue conocer de viva voz de las empresarias de las Pymes industriales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, la forma en que dirigen sus empresas y cómo influye en ello el género.

RESULTADOS

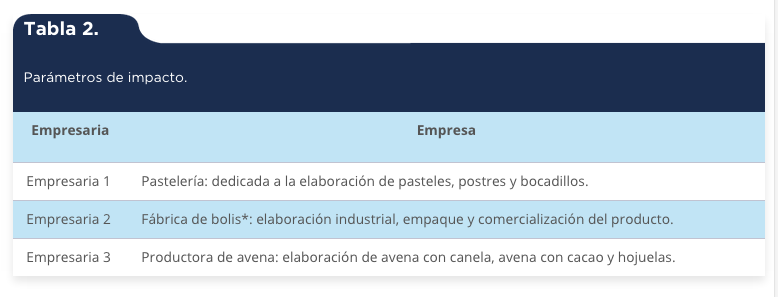

En la tabla 2 se puede observar la actividad que desarrolla cada una de las empresas cuyas propietarias fueron entrevistadas.

Tabla 2.

Parámetros de impacto.

|

|

Empresaria

|

Empresa

|

|

Empresaria 1

|

Pastelería: dedicada a la elaboración de pasteles, postres y bocadillos.

|

|

Empresaria 2

|

Fábrica de bolis*: elaboración industrial, empaque y comercialización del producto.

|

|

Empresaria 3

|

Productora de avena: elaboración de avena con canela, avena con cacao y hojuelas.

|

* Los bolis (boli) están elaborados con jugo (zumo) de fruta congelado que se vende en bolsitas de plástico transparente.

Fuente. Elaboración propia.

Abrir

|

* Los bolis (boli) están elaborados con jugo (zumo) de fruta congelado que se vende en bolsitas de plástico transparente.

Fuente. Elaboración propia. Close |

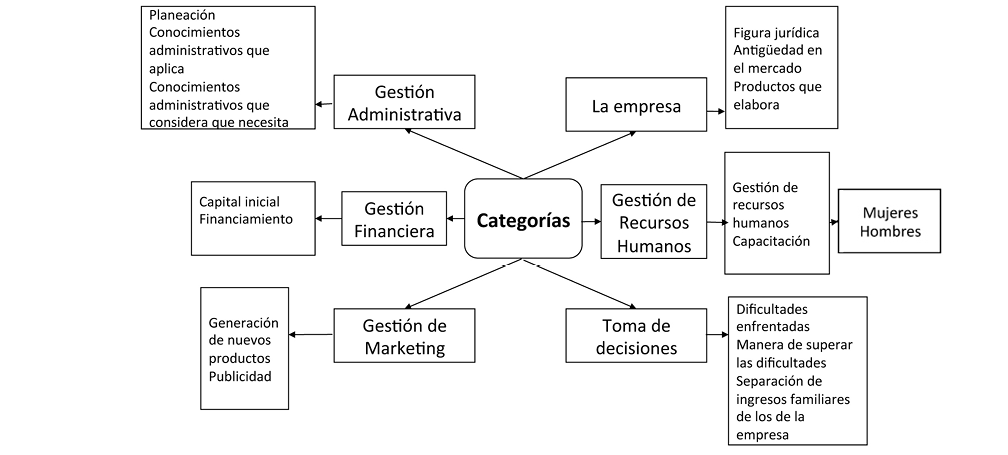

Una vez realizadas las entrevistas y transcritas las grabaciones en audio, se procedió a analizar la información y se obtuvieron las categorías plasmadas en la figura 2.

|

| |

|

| |

Figura 2. Categorías de análisis de las entrevistas.

Fuente: Elaboración propia. |

|

Figura 2. Categorías de análisis de las entrevistas.

Fuente: Elaboración propia. Close |

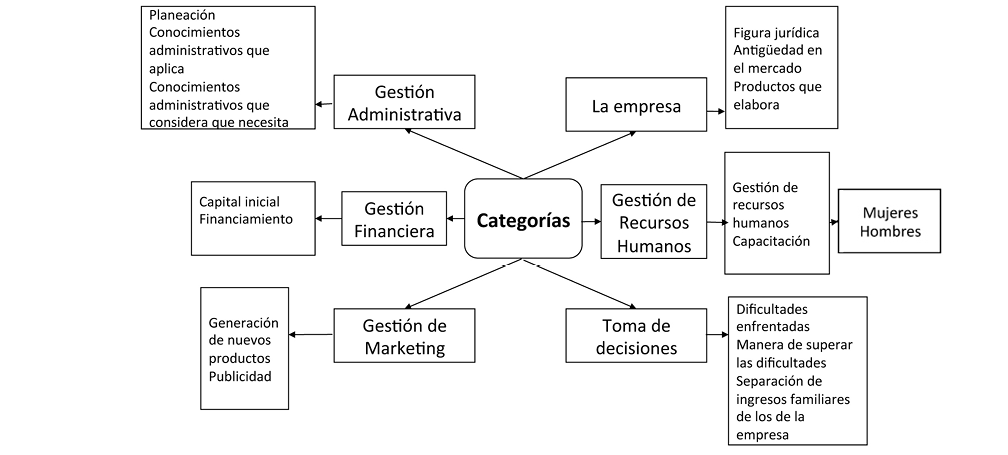

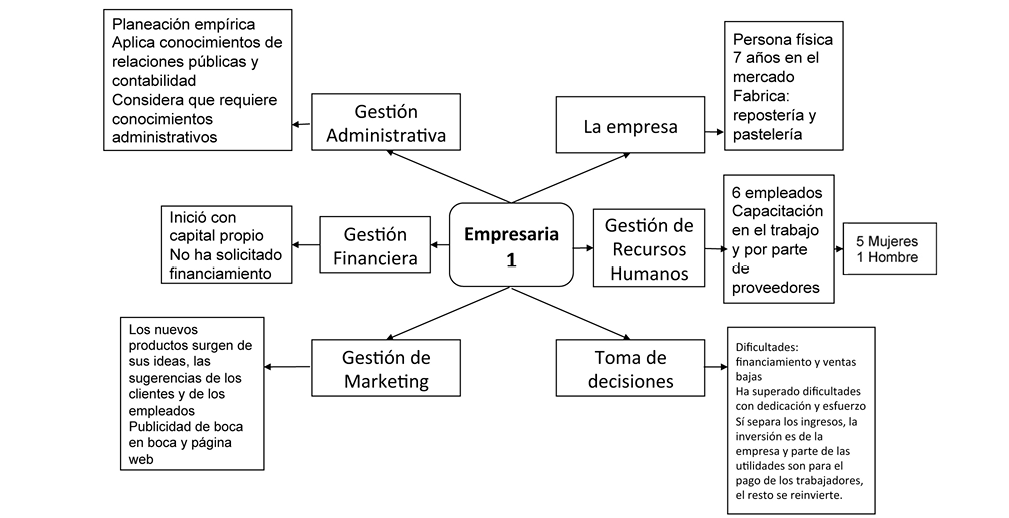

En la figura 3 se puede observar el análisis de la entrevista realizada a la empresaria 1, quien es propietaria de una fábrica de pasteles. Cabe mencionar que es una mujer de edad madura, no posee estudios universitarios, sólo a nivel técnico, y fue hasta que fallece el esposo cuando se involucra directamente en todos los aspectos administrativos de la empresa. Se puede observar en la figura 3 que a pesar de lo descrito ha sabido llevar su empresa al éxito, pues tiene ocho años en el mercado y lleva un estilo de dirección más bien tradicional aunque eficiente, ha incursionado en las tecnologías de la información y la comunicación a través de la construcción de una página web, donde oferta sus productos. También se pudo observar que maneja una amplia gama de productos y ha incursionado en las últimas técnicas de repostería.

|

| |

|

| |

Figura 3. Análisis de la entrevista a la empresaria 1 (pastelería).

Fuente: Elaboración propia. |

|

Figura 3. Análisis de la entrevista a la empresaria 1 (pastelería).

Fuente: Elaboración propia. Close |

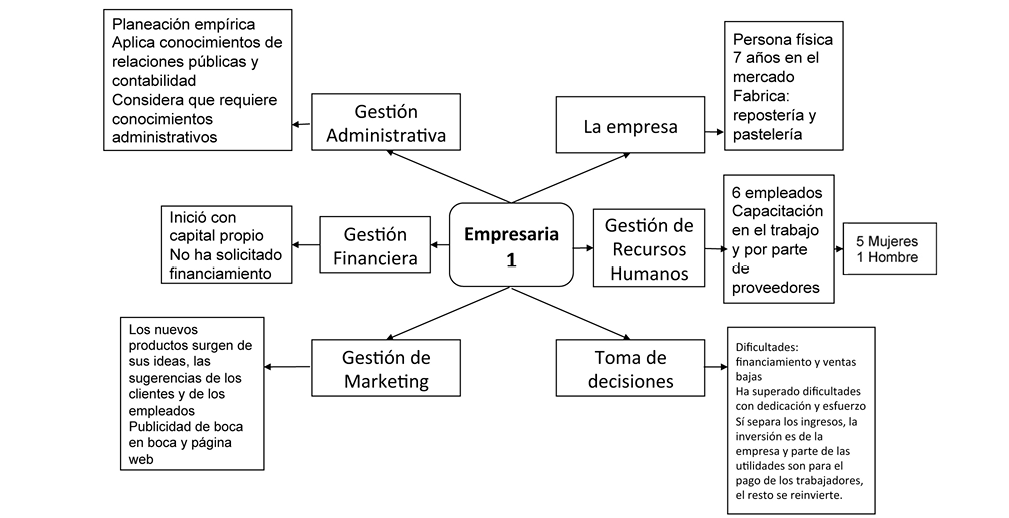

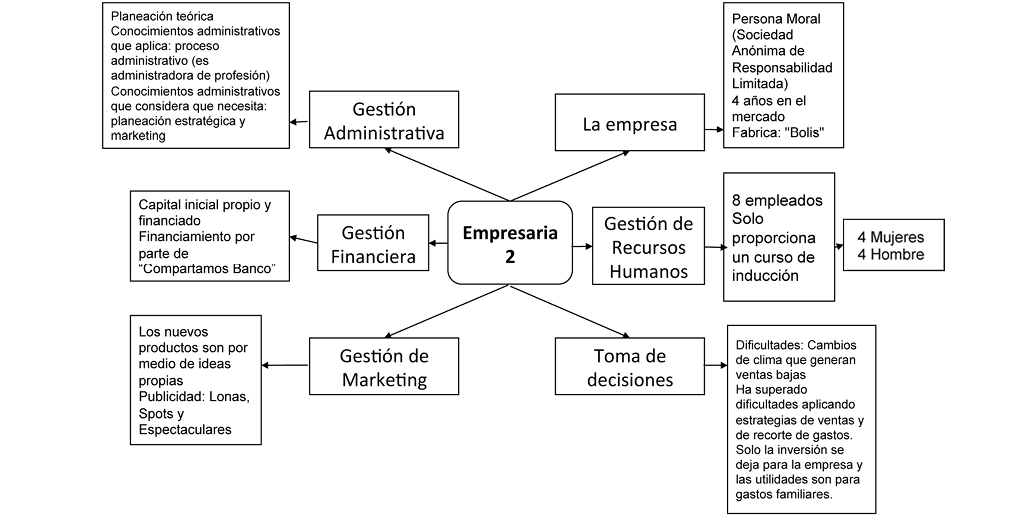

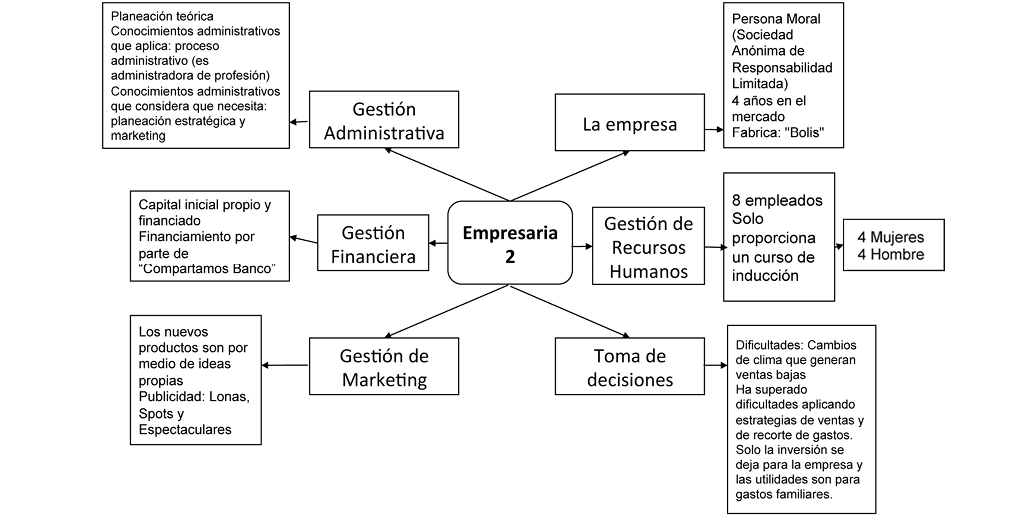

En la figura 4 se puede observar el análisis de la entrevista a la empresaria 2, quien es propietaria de una fábrica de bolis. Cabe destacar que dicha empresaria es una persona joven, casada, con estudios universitarios en administración, lo cual le ha permitido aplicar dichos conocimientos en su empresa, que aún es bastante joven (4 años). Se pudo observar que ha tenido acceso a crédito, sin embargo comenta que las dificultades que ha enfrentado han sido relacionadas con el mismo. No presenta mucha variedad ni innovación en los productos que fabrica y comercializa, de igual manera, no hace un buen manejo de los recursos financieros, ya que gasta las utilidades en la manutención de su familia, lo cual no le permite reinvertir sus ganancias y crecer. Tiene un estilo de gestión menos conservador que la empresaria 1, ya que toma mayores riesgos, pero le falta experiencia.

|

| |

|

| |

Figura 4. Análisis de la entrevista a la empresaria 2 (fábrica de bolis).

Fuente: Elaboración propia. |

|

Figura 4. Análisis de la entrevista a la empresaria 2 (fábrica de bolis).

Fuente: Elaboración propia. Close |

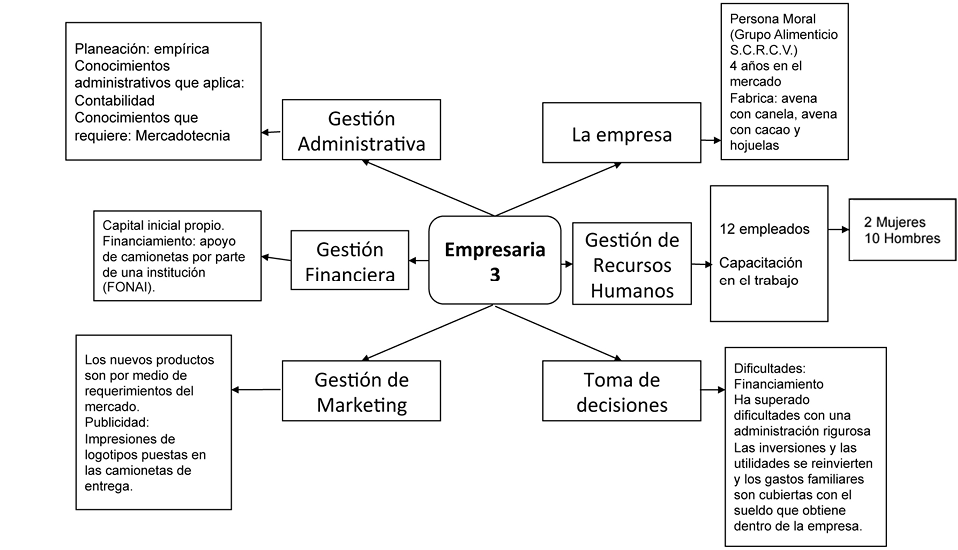

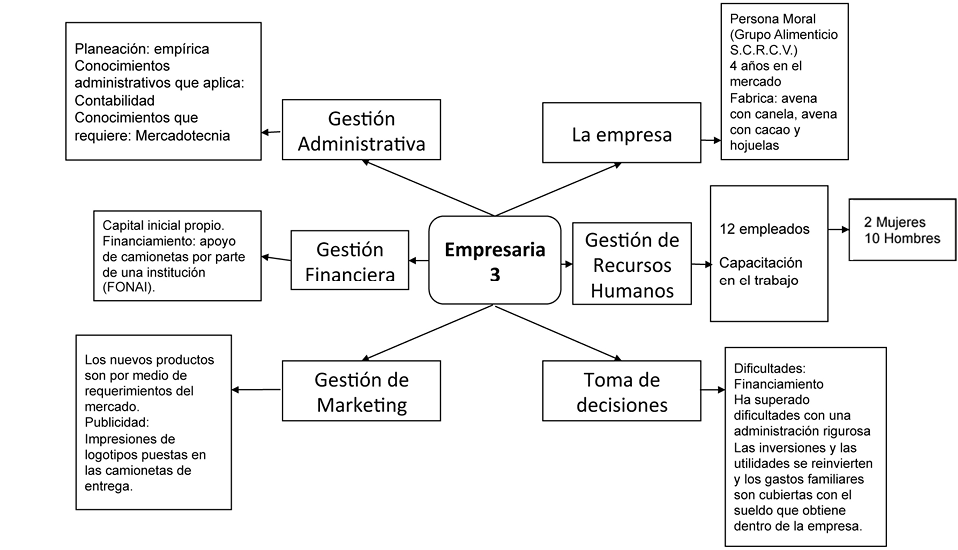

En la figura 5 se puede observar el análisis de la entrevista a la empresaria 3, quien es propietaria de una fábrica procesadora de avena. Cabe señalar que dicha empresaria es una persona joven, casada, con estudios de nivel medio superior. Su empresa sólo tiene cuatro años en el mercado y sólo maneja tres productos. Tiene exceso de empleados, pero a pesar de no contar con una formación universitaria ha sabido administrar bien su negocio, vive de la empresa, pero se fijó un sueldo, lo que le permite reinvertir las ganancias.

|

| |

|

| |

Figura 5. Análisis de la entrevista a la empresaria 3 (procesadora de avena).

Fuente: Elaboración propia. |

|

Figura 5. Análisis de la entrevista a la empresaria 3 (procesadora de avena).

Fuente: Elaboración propia. Close |